腿上青筋暴露,是不是年纪大了就难以避免?是不是一旦形成,就再也无法逆转?很多人发现自己小腿上开始出现蚯蚓状的血管隆起,第一反应不是重视,而是“这没事,忍忍就过去了”。然而,真的能靠忍耐解决吗?

在临床接诊过程中,不乏患者因“误以为静脉曲张只是外观问题”而延误治疗,甚至发展为慢性静脉功能不全。

事实上,静脉曲张不仅是美观问题,更可能是健康隐患的前兆。这种误区的普遍存在,导致不少人直到症状严重才就诊,显著增加了治疗难度。

一位42岁的男性患者,曾因长时间站立工作导致下肢静脉曲张,早期症状被忽视,几年后出现皮肤色素沉着、湿疹,甚至发展为静脉性溃疡。这不仅影响生活质量,更加重了治疗负担。这一案例也正是众多患者的缩影,揭示了我们对静脉曲张的轻视与误解。

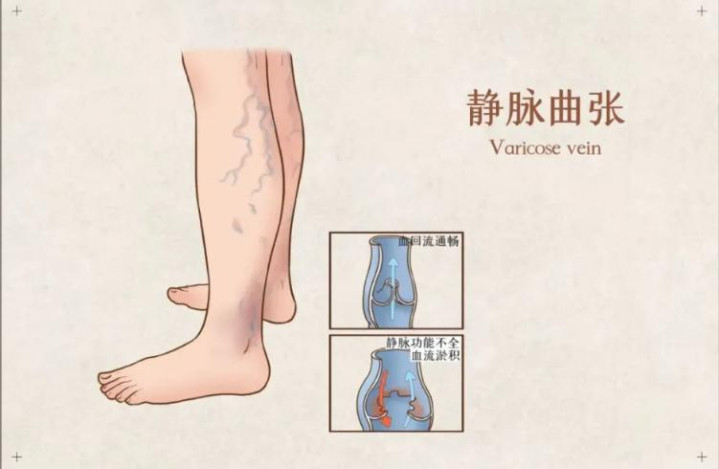

静脉曲张是一种慢性进行性疾病,主要指下肢浅静脉因瓣膜功能不全而引起的血液回流障碍,从而导致静脉扩张、弯曲,形成明显的血管隆起。

根据《中国静脉疾病流行病学调查》数据显示,我国成人静脉曲张患病率高达10%-15%,且呈逐年上升趋势。该病不仅困扰中老年人,越来越多年轻人也因久坐久站、运动不足而“中招”。

静脉曲张的发生,与遗传、性别、职业、肥胖、妊娠等因素密切相关。西医认为其本质是静脉瓣膜功能障碍及血管壁弹性下降所致。而中医则从“气血运行失调”“湿热下注”“脉络瘀阻”等角度分析,强调体内气滞血瘀为病因核心。两种视角虽不同,却都指向一个共性问题:血液循环障碍。

早期静脉曲张症状并不典型,常表现为小腿酸胀、沉重、夜间抽筋等,常被误认为是疲劳或缺钙所致。

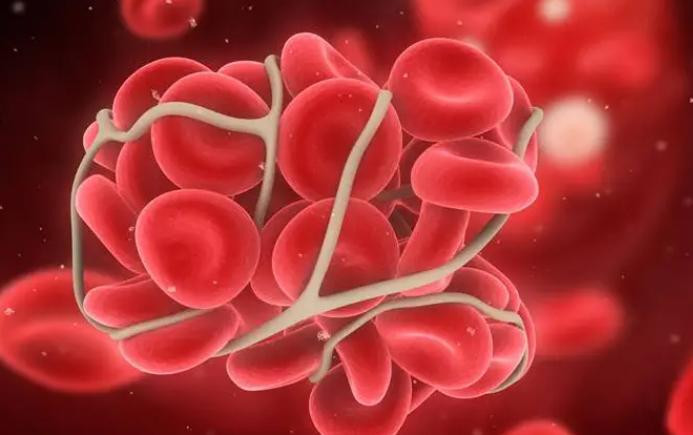

随着病情进展,会出现皮肤瘙痒、色素沉着、硬结,严重时甚至形成溃疡或血栓性静脉炎。因此,对症状的敏感识别,是防治的关键环节。

预防静脉曲张的第一步是改变生活方式。规律运动如散步、游泳、腿部抬高操能有效促进血液回流,减少静脉压力。尤其对于久坐或久站人群,每隔一小时起身活动5分钟,是简单有效的防护措施。日常穿着方面,应避免过紧裤袜和高跟鞋,以降低小腿静脉负荷。

第二个核心策略是科学使用弹力袜。医用弹力袜并非普通袜子,而是通过渐进式压力分布,从踝部向大腿逐渐减压,促使静脉血液向心回流。

临床研究显示,持续穿戴弹力袜可显著减轻症状、延缓病情进展。关键在于选购合适压力等级与尺寸,并在医生指导下规范使用。

第三点尤为重要——定期医学评估与干预。不少患者认为“只要不疼就不用管”,这是极其危险的观念。超声检查静脉血流是诊断静脉曲张的金标准,能准确评估静脉瓣膜功能、识别深静脉病变。一旦发现病情进展,微创治疗如硬化剂注射、激光闭合术等可实现早干预、早恢复。

中医治疗亦有其独特优势。通过辨证施治、活血化瘀的中药配伍,以及针灸、拔罐等外治法,常可缓解症状、改善局部血液循环。

《黄帝内经》有云:“血不归经,必有瘀阻。”这正是中医治疗静脉曲张的理论依据。值得注意的是,中西医结合治疗效果往往优于单一方法,尤其在慢性期管理方面更具优势。

饮食调养亦不可忽视。摄入富含黄酮类化合物的食物,如洋葱、蓝莓、柑橘类水果,有助于增强血管弹性。控制体重、减少高脂高糖摄入,是减轻下肢静脉压力的关键。同时,注意补水与膳食纤维摄入,避免便秘带来的腹压升高,也可间接减轻静脉负担。

睡眠姿势的调整也能带来意想不到的改善。建议睡觉时将下肢稍抬高,有助于静脉回流。对于夜间腿抽筋者,睡前热水泡脚、按摩小腿肌肉能有效缓解症状。

此外,避免长时间交叉腿坐姿,也是预防静脉压迫的细节要点。

研究发现,坚持运动+弹力袜+定期评估三者结合,能使早中期静脉曲张患者在6个月内显著改善症状,10%-20%患者甚至无需进入手术治疗流程。这一数据也再次验证了“早发现、早干预”的临床重要性。

值得一提的是,心理因素也不容忽视。长期焦虑、压力大者,交感神经过度兴奋,也会影响血管调节功能。因此,保持良好心态、规律作息,对于疾病康复亦有积极作用。

静脉曲张并非不治之症,关键在于早识别、早管理、持续干预。哪怕病情已经较重,只要做到生活干预、弹力袜使用与医学评估三者并行,也能实现“一天比一天好”的良性循环。

静脉曲张虽常见,却不应被忽视。它是身体发出的“血液循环警报”,更是提醒我们关注健康生活方式的信号。对于有家族史或高风险职业人群,更应定期检查、主动预防。正如《素问·至真要大论》所言:“正气存内,邪不可干”,唯有增强体内正气,调整生活方式,方能有效防患于未然。

健康,从认识开始;恢复,从行动开始。静脉曲张虽不可完全逆转,但通过科学管理,完全可以控制进展、改善症状。不要等到腿部溃烂才去后悔,早一步干预,晚年生活才能轻松自在。

你是否也有过腿部酸胀、青筋浮现的经历?你是否也曾忽视这些微小信号?欢迎在评论区分享你的经历、点赞支持我们的健康科普,也别忘了转发给身边可能正在忽略静脉曲张的人。关注健康,从阅读开始!

参考文献:

[1]李明,王强,张红. 中医辨证在高血压防治中的应用[J]. 中国中医药信息杂志, 2024, 31(12): 56-60.

[2]国家卫健委. 2023年中国居民营养与健康状况报告[R]. 2024.

[3]张伟, 刘芳. 糖尿病并发症的早期识别与干预研究进展[J]. 中华内科杂志, 2025, 64(03): 212-219.

(免责声明)本文所述内容,均基于现有科学知识和中西医理论整理而成,旨在为读者提供健康科普信息。图片都来源于网络,如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有任何健康问题请咨询专业医生。

中国证券公司前100名提示:文章来自网络,不代表本站观点。